- HOME

- 展示・イベント

- 企画展・特別展

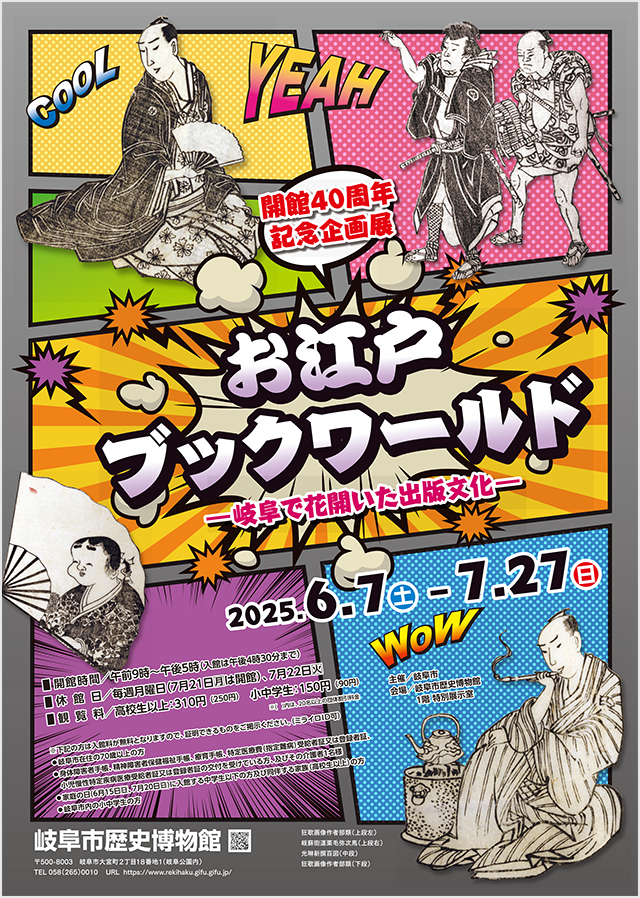

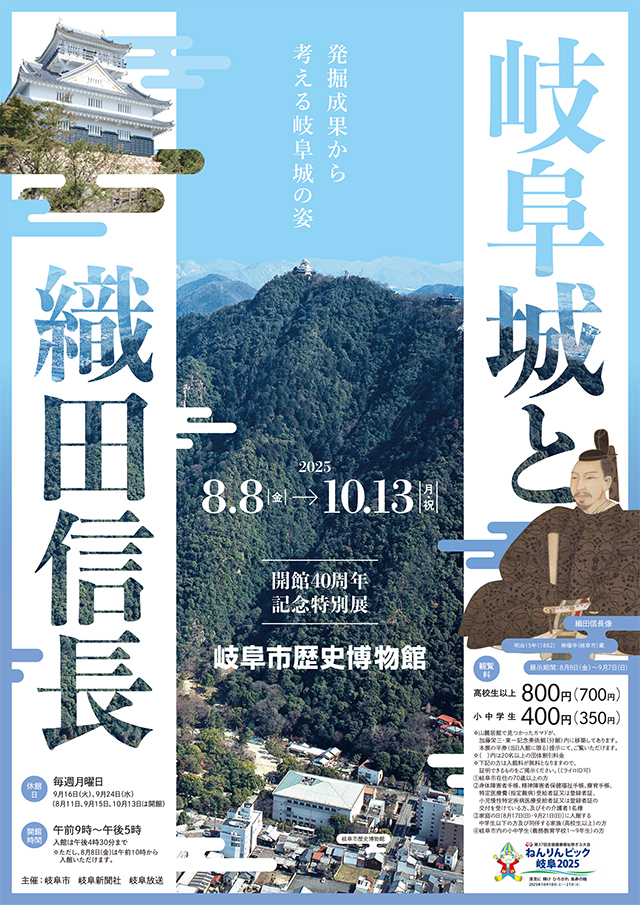

企画展・特別展

2025年度 展覧会

2024年度 展覧会

-

-

終了

歴博セレクション

海を渡った漆器

-南蛮漆器の世界-開催期間:2024年6月8日(土)~7月15日(月・祝)

安土桃山時代の終わりから江戸時代初期にかけて日本で作られ、ヨーロッパに輸出された「南蛮漆器」を展示する展覧会。わずか50年ほどの間、日本・ヨーロッパの双方にとって東西文化交流の象徴でもあった南蛮漆器の魅力をご紹介します。

詳細はこちら

-

-

終了

企画展

火の用心!

~岐阜の消防400年のあゆみ~開催期間:2024年8月3日(土)~9月16日(月・祝)

岐阜の消防の歴史について紹介する展覧会。岐阜市やその周辺に残る江戸時代以降の消防用具や歴史資料を一堂に集め、現代に至るまでの消防の歴史を紐解きます。

詳細はこちら

-

-

終了

特別展

「清流の国ぎふ」文化祭

2024関連特別展

つなぐ開催期間:2024年10月12日(土)~11月24日(日)

「清流の国ぎふ」文化祭2024に関連して開催される展覧会。キャッチフレーズである「ともに・つなぐ・みらいへ」の「つなぐ」をタイトルとし、道がつないだ岐阜の人々と文人たちの交遊を紐解きます。

詳細はこちら

-

-

終了

企画展

ちょっと昔の道具たち

開催期間:2024年12月13日(金)~2025年3月9日(日)

150~40年くらい前の「ちょっと昔」の、私たちの身近な道具を集め、道具やくらしのうつり変わりを紹介する展覧会。

詳細はこちら

-

-

終了

企画展

実りの考古学

-美濃の農耕事始-開催期間:2025年3月29日(土)~5月25日(日)

美濃の農耕のはじまりについて、弥生・古墳時代の遺跡や考古資料をもとに紹介する展覧会。岐阜市や大垣市、可児市の遺跡から出土した土器や木製の農工具など稲作に関連した資料を展示し、美濃における弥生~古墳時代の水田を中心とした農耕の広がりをご覧いただきます。

詳細はこちら

2023年度 展覧会

-

-

終了

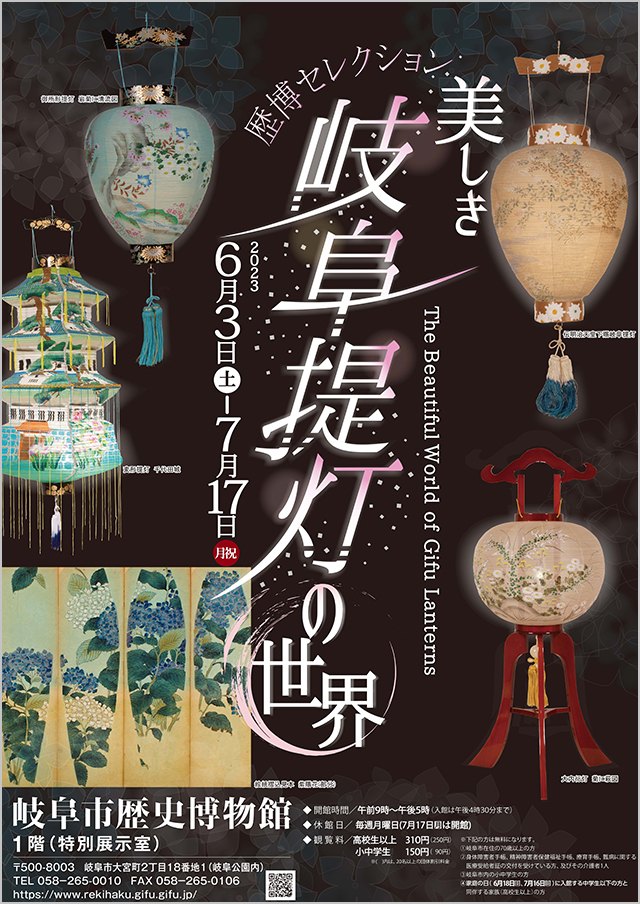

歴博セレクション

美しき岐阜提灯の世界

開催期間:2023年6月3日(土)~7月17日(月・祝)

岐阜市が誇る伝統的工芸品の一つである岐阜提灯の展覧会。美しい製品の数々と共に、実際の製造用具や歴史資料などから、岐阜提灯の魅力に迫ります。

詳細はこちら

-

-

終了

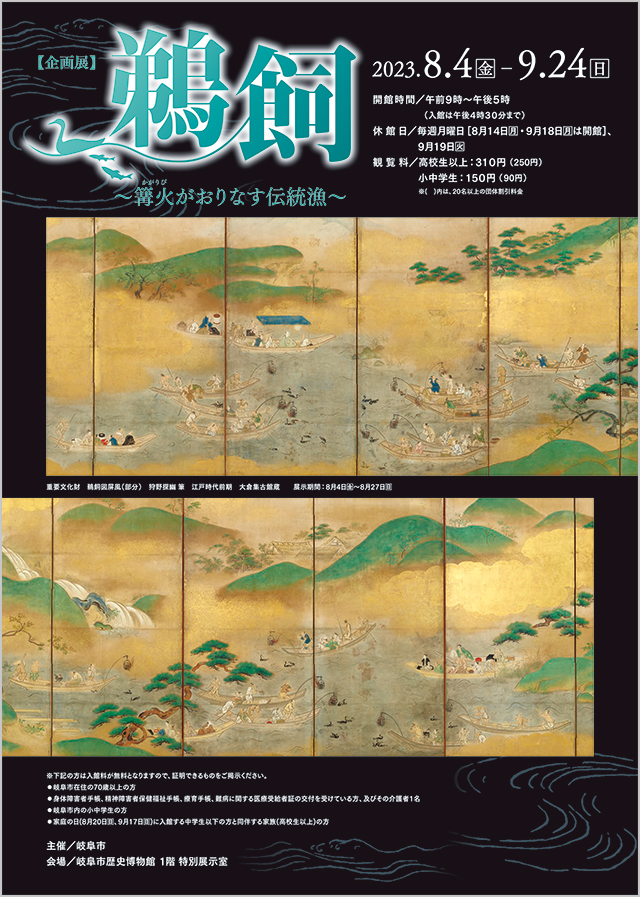

企画展

鵜飼

~篝火 がおりなす伝統漁~開催期間:2023年8月4日(金)~9月24日(日)

鵜飼を題材とした絵画作品や国の重要有形民俗文化財にも指定されている鵜飼用具などを展示します。

詳細はこちら

-

-

終了

特別展

天下統一

−信長・秀吉・家康と岐阜−開催期間:2023年10月7日(土)~11月19日(日)

美濃を舞台とした戦いを中心に、信長、秀吉、家康による「天下統一」への道程や、戦国時代の甲冑を展示します。

詳細はこちら

-

-

終了

企画展

ちょっと昔の道具たち

開催期間:2023年12月8日(金)~2024年3月10日(日)

150~40年くらい前の「ちょっと昔」の身近な道具を集め、くらしの移り変わりを紹介する展覧会。

詳細はこちら

-

-

終了

企画展

ここまでわかった!岐阜の古墳

開催期間:2024年3月30日(土)~5月26日(日)

近年の発掘調査・研究もふまえた、美濃地方の古墳について紹介する展覧会。

詳細はこちら

2022年度 展覧会

-

-

終了

歴博セレクション

博物館で旅気分!!

~江戸時代の旅行ブーム~開催期間:2022年6月4日(土)~6月26日(日)

江戸時代の旅について取り上げる展覧会。浮世絵やガイドブック、旅日記などから、当時の旅の楽しみをご案内します。

詳細はこちら

-

-

終了

企画展

学制発布150年記念 岐阜の学び舎150年

開催期間:2022年7月16日(土)~8月28日(日)

近代以降の学校教育の移り変わりを紹介する企画展。市内の小学校に残る資料を中心に、学校の歴史を振り返ります。

詳細はこちら

-

-

終了

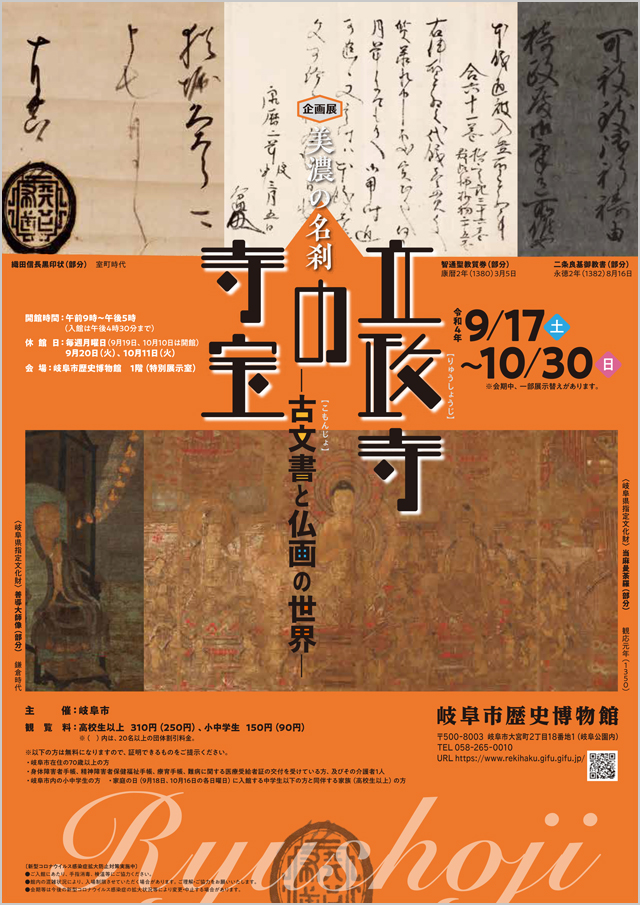

企画展

美濃の名刹 立政寺の寺宝

―古文書と仏画の世界―開催期間:2022年9月17日(土)~10月30日(日)

岐阜市西荘の亀甲山立政寺は、その創建が14世紀、南北朝期に遡る浄土宗の古刹です。本展では、立政寺に伝来した岐阜県内屈指の古文書類と仏画類を一堂に会します。

詳細はこちら

-

-

終了

企画展

ちょっと昔の道具たち

開催期間:2022年11月23日(水・祝)~2023年3月5日(日)

150~40年くらい前の「ちょっと昔」の身の回りの道具を集め、暮らしの移り変わりを紹介する展覧会。

詳細はこちら

-

-

終了

企画展

加納藩~江戸幕府を支えた270年~

開催期間:2023年3月25日(土)~5月21日(日)

加納城や歴代藩主と町や村に関する豊富な文献・絵画資料などを展示します。

詳細はこちら

2021年度 展覧会

-

-

終了

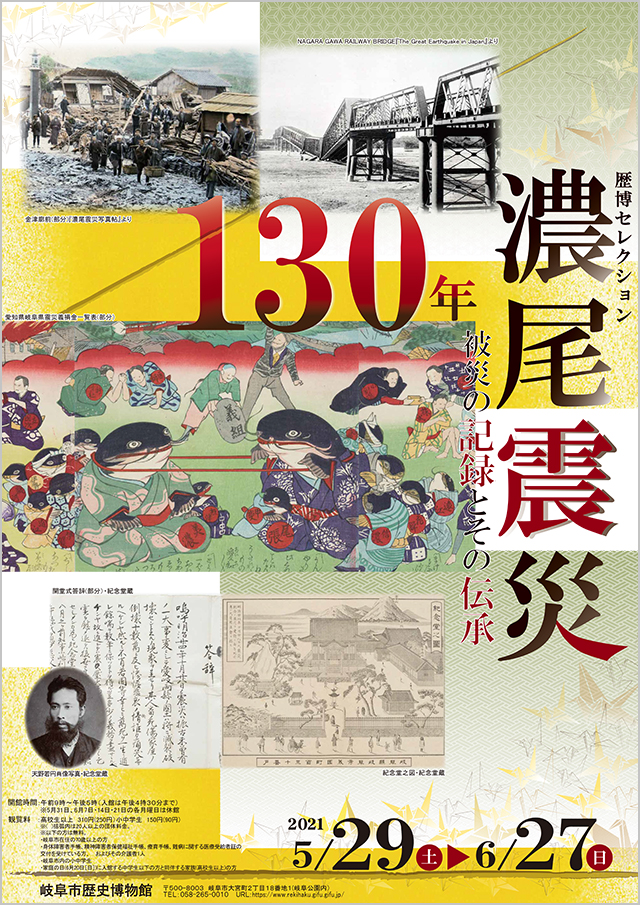

歴博セレクション

濃尾震災130年

-被災の記録とその伝承開催期間:2021年5月29日(土)~6月27日(日)

明治24年(1891)10月28日に発生した濃尾地震から130年を迎えるにあたり、岐阜市を中心とした地域の被害や被災者支援活動と、震災記録資料の伝承や犠牲者追悼の取り組みを紹介し、現代における防災のあり方を考えます。

詳細はこちら

-

-

終了

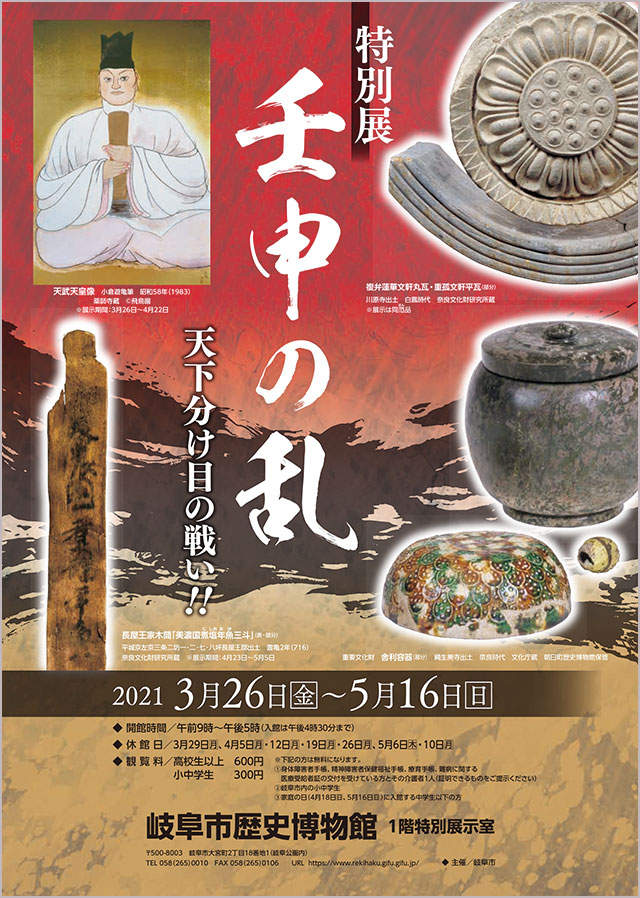

特別展

近世能装束の世界 用の美

-武家貴族の美意識開催期間:2021年7月17日(土)~9月12日(日)

江戸時代に武家式楽として重要視された能の舞台で実際に用いられ、上質な国産生糸の生産体制と高度な染織・製織技術の成立を背景に発展した能装束について紹介する展覧会。

能装束が作成された当時の材料や技術への深い理解に支えられた復原装束と比較することで、舞台装束にとどまらない美術品としての能装束の魅力と、その背景にある日本の工芸技術をご紹介します。

詳細はこちら

-

-

終了

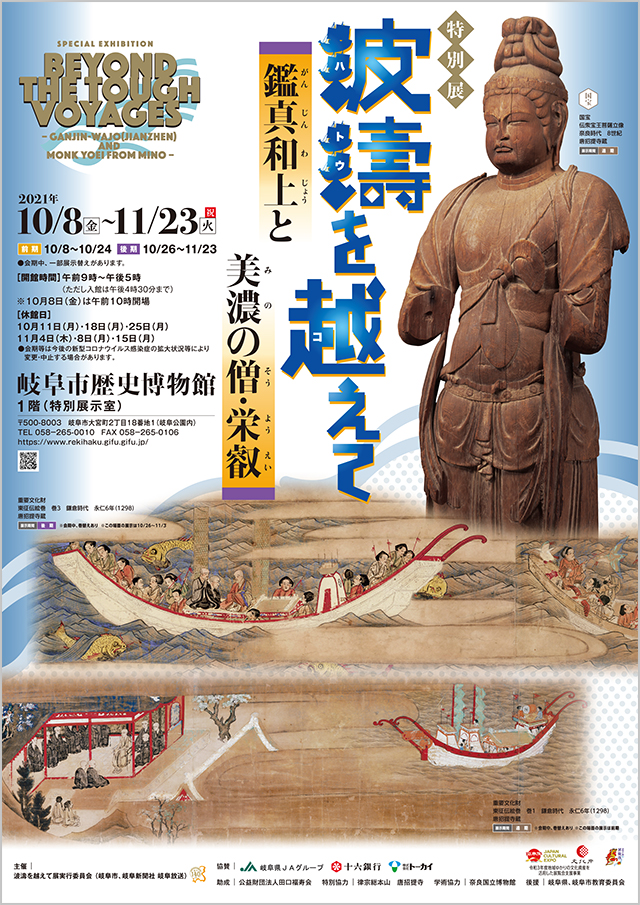

特別展

波濤 を越 えて

-鑑真和上 と美濃 の僧 ・栄叡 -開催期間:2021年10月8日(金)~11月23日(火・祝)

鑑真和上と、その招請に尽力した栄叡の偉業を紹介する展覧会。

※会期等は今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により変更・中止する場合があります。

詳細はこちら

-

-

終了

企画展

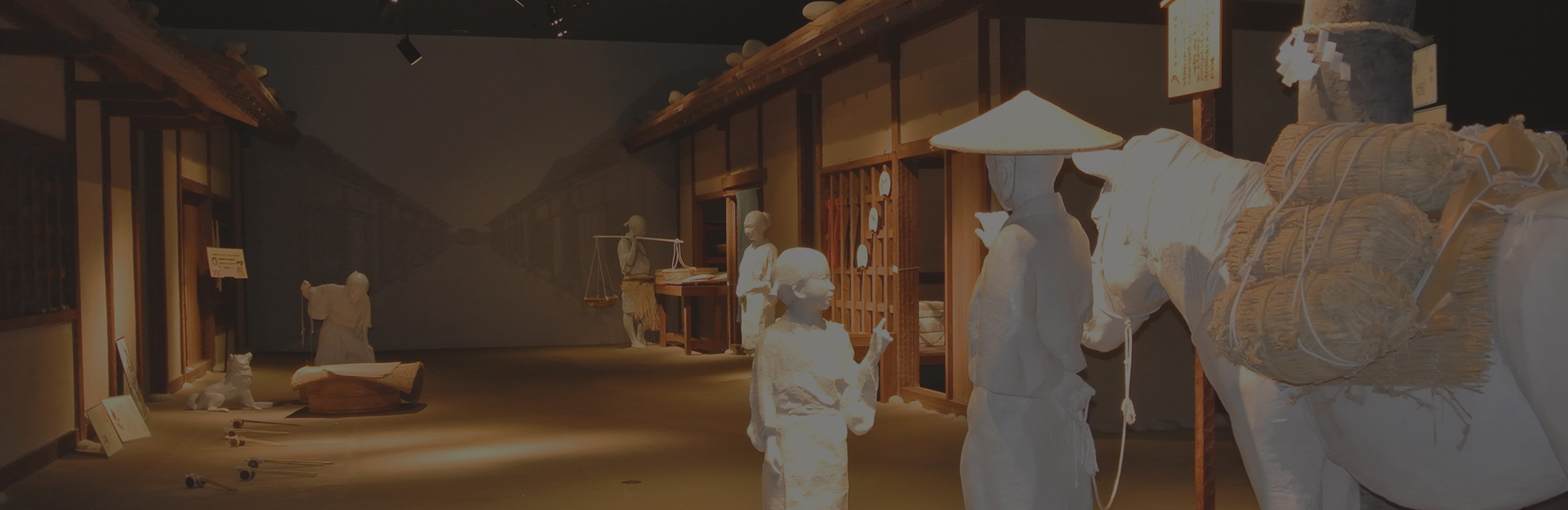

ちょっと昔の道具たち

開催期間:2021年12月17日(金)~2022年3月6日(日)

150年から40年くらい前の日常生活で使われていた道具について、昔の生活を再現した「まちかど」「家の中」のジオラマ風展示を通して学べる展覧会。

※会期等は今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により変更・中止する場合があります。

詳細はこちら

-

-

終了

企画展

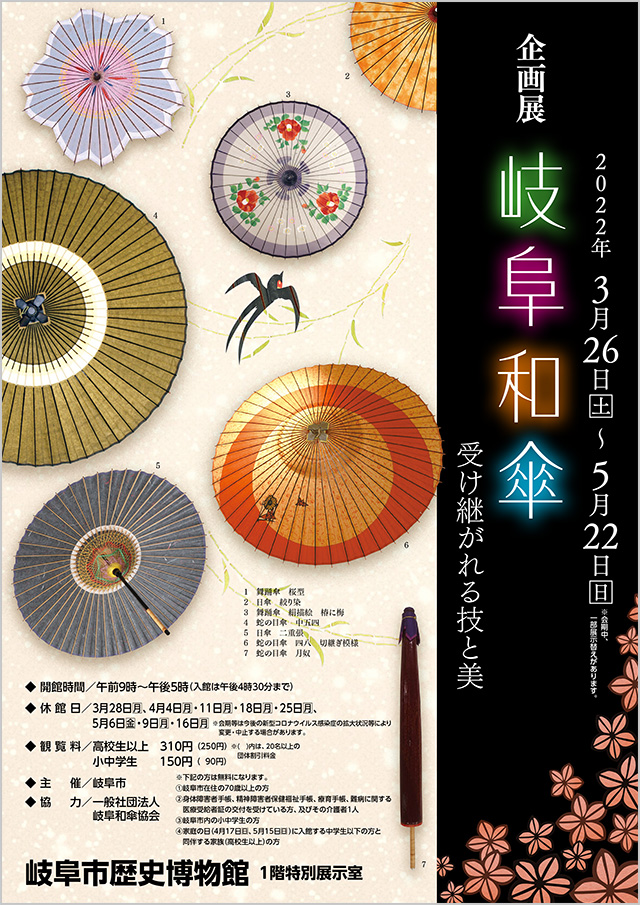

岐阜和傘 受け継がれる技と美

開催期間:2022年3月26日(土)~2022年5月22日(日)

長年にわたり受け継がれてきた岐阜の伝統工芸「岐阜和傘」の技術と美しさをご紹介します。

※会期等は今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により変更・中止する場合があります。

詳細はこちら

2020年度 展覧会

-

-

終了

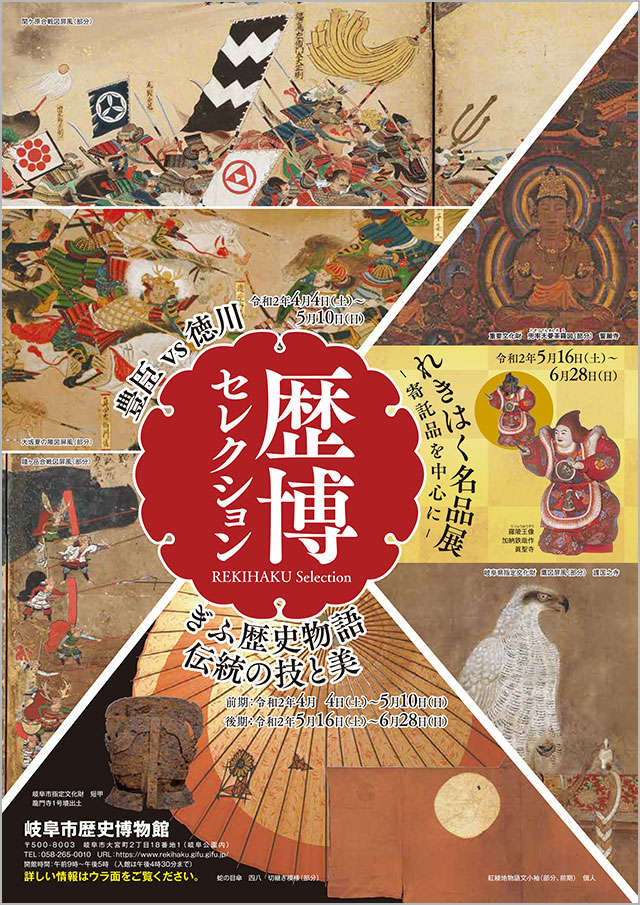

歴博セレクション

開催期間:2020年4月4日(土)~

6月28日(日)7月5日(日)※5月11日(月)から15日(金)は展示替えのため休室します。

※会期が変更となりました。

当館の所蔵品ならびに寄託品をご紹介いたします。

詳細はこちら

-

-

終了

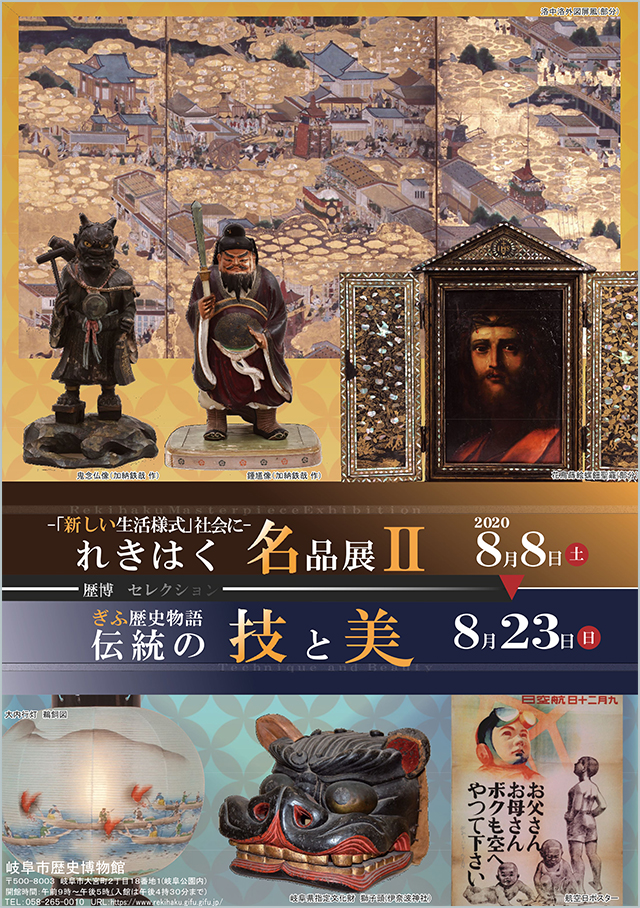

歴博セレクション

開催期間:2020年7月11日(土)~8月23日(日)

※8月3日(月)から7日(金)は展示替えのため休室します。

当館の所蔵品ならびに寄託品をご紹介いたします。

※7月10日(金)~8月30日(日)に予定していた特別展「用の美-武家貴族の美意識」が開催中止となったため、歴博セレクションを開催します。

詳細はこちら

-

中止

特別展

用の美 -武家貴族の美意識

開催期間:2020年7月10日(金)~8月30日(日)

-

-

終了

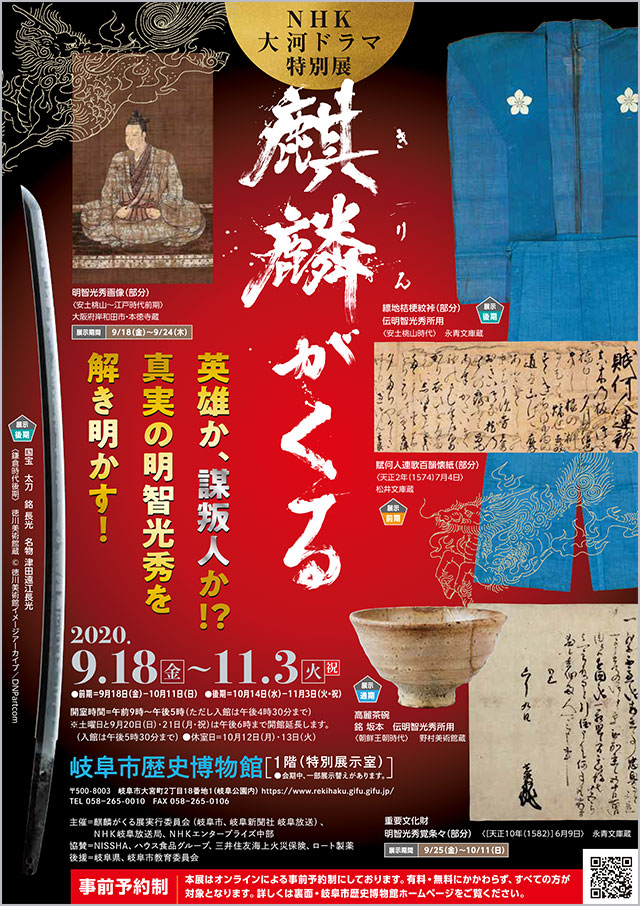

特別展

NHK大河ドラマ特別展 麒麟がくる

開催期間:2020年9月18日(金)~11月3日(火・祝)

NHK大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公である明智光秀にスポットを当てた展覧会。光秀の人物像と彼が生きた時代を浮き彫りにします。

※会期中、一部展示替えがあります。

休室日:10月12日(月)・13日(火)※本展は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、会場の混雑を避けるため、オンラインによる事前予約制となります。有料・無料にかかわらず、すべての方が対象となりますのでご注意ください。

詳細はこちら

-

-

終了

企画展

ちょっと昔の道具たち

開催期間:2020年11月28日(土)~2021年3月7日(日)

今年度も150~40年くらい前の「ちょっと昔」について、子どもの生活に密着した「まちかど」「家のなか」の2コーナーを設定し、昔の道具を一堂に集めて展示します。

詳細はこちら

-

-

終了

特別展

壬申の乱

開催期間:2021年3月26日(金)~5月16日(日)

壬申の乱は、672年に起きた日本古代史上最大の戦乱と言われます。本展では、乱の経緯と、乱にかかわった美濃の人びとや地域の様子を紹介します。

詳細はこちら

2019年度 展覧会

-

-

-

終了

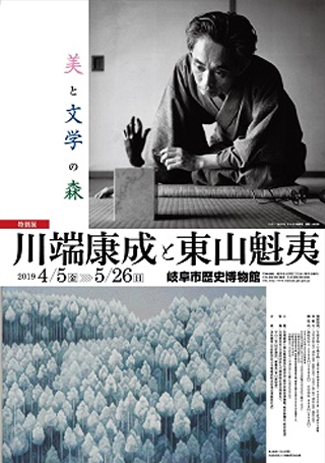

特別展

川端康成と東山魁夷 美と文学の森

開催期間:2019年4月5日(金)~5月26日(日)

川端と東山のコレクションを振り返り、文豪川端康成の足跡をたどることで、巨匠の愛した美の世界、そして深遠なる文学の世界を探究します。

-

-

-

-

終了

歴博セレクション

鵜飼―描かれた漁猟―

開催期間:2019年6月8日(土)~7月15日(月・祝)

当館収蔵品に加え鵜匠家所蔵の作品や、鵜飼に使用する用具等を展示し、鵜飼の知られざる一面をご紹介します。

-

-

-

-

終了

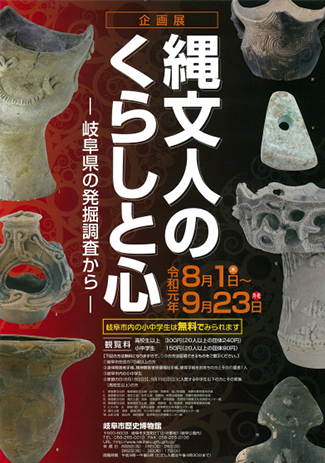

企画展

縄文人のくらしと心―岐阜県の発掘調査から―

開催期間: 2019年8月1日(水)~9月23日(月・祝)

これまでに県内各地で行われた発掘調査の出土品を通して、縄文人の道具作りの技術、縄文土器の魅力、他地域との交流、縄文人の精神世界を紹介します。

-

-

-

終了

企画展

ちょっと昔の道具たち

開催期間:2019年12月17日(火)~2020年3月15日(日)

今年度も150~40年くらい前の「ちょっと昔」について、子どもの生活に密着した「道具のうつりかわり」「まちかど」「家のなか」の3コーナーを設定し、昔の道具を一堂に集めて展示します。

詳細はこちら