- HOME

- 展示・イベント

- 特集展示

特集展示

2025年度 特集展示

2024年度 特集展示

-

-

終了

特集展示

近代文化人たちと岐阜

-雨情・白秋・耕筰-2025年3月8日(土)~5月11日(日)

※期間中、展示替えを行います。

前期 3月8日(土)~4月13日(日)

後期 4月15日(火)~5月11日(日)長良川の鵜飼などで有名な岐阜の町には、近代にも多くの著名人たちが訪れています。当館では、そんな著名人たちが岐阜の旧家に贈った色紙計80枚を、新たに収蔵しました。80枚の中には、詩人・野口雨情や北原白秋、作曲家・山田耕筰、歌人・柳原白蓮、版画家・名取春仙など、近代文化史上でも有名な人物たちの色紙が数多く含まれています。

今回の特集展示では、初披露となるこれら80枚の色紙を、前期・後期に分けてご紹介いたします。

-

-

終了

特集展示

加藤栄三・東一と日本画の変遷

2024年9月21日(土)~11月17日(日)

昭和初期にあって日本画は西洋画というジャンルの絵画表現を念頭に置きつつ、その方向性を模索していました。既存の団体展の閉鎖的な状況を打破したいという作家たちが小団体やグループをこぞって立ち上げ、その改革の波は1940年代まで続きました。

写生派として大衆に受け入れられていた日本画は時代の感覚からずれはじめ、画材や技法を含めた伝統絵画の継承から主体的な表現への変革が求められるようになりました。同時に新しい日本画材料が開発されたことで西洋画に使用される材料との併用が可能になり、日本画はジャンルとしての定義が定まらないまま今日に至りました。

今回の展示では、1930年代後半から1950年代にかけて日本画と呼称された絵画表現の変遷の中で、加藤栄三・東一がいかに時代と対峙し画風を変えていったか、同時代に活躍した日本画家と日本画表現の変貌を紹介します。

-

-

終了

特集展示

岐阜市の古墳

2024年4月6日(土)~2024年5月26日(日)

現在、岐阜市には約80の古墳群があり、遺跡詳細分布調査では300基以上の古墳が確認されています。弥生時代末頃から古墳時代にかけての弥生墳丘墓や古墳から出土した遺物を通じて、岐阜市の古墳を紹介します。

現在、開催中の企画展「ここまでわかった!岐阜の古墳」と合わせてご覧ください。

2023年度 特集展示

-

-

終了

特集展示

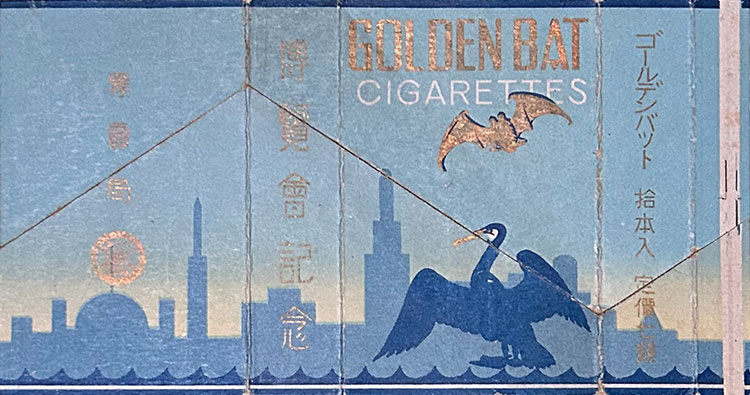

小さなパッケージの大きなデザイン力

―シガレットパッケージデザインよりー2023年11月25日(土)~2024年1月21日(日)

パッケージデザインは商品の顔であり、多彩なデザインが展開されています。中でもシガレットパッケージデザインは、身近な嗜好品として歩んできた背景より、社会情勢を敏感に捉え各時代を彩ったイベントや記念日、各地の美しい観光名所など多くのデザインが生み出されました。それらは時代の先端を行くものであり、人々の目を楽しませるとともに、現在へと繋がる、パッケージデザインの発展に大きな影響を与えました。そんな魅力あふれる世界をご紹介いたします。

-

-

終了

特集展示

河川改修に挑んだ人びと

~近代美濃の治水事業~2023年8月11日(金・祝)~10月1日(日)

長良川・木曽川・揖斐川などの大河川が流れる濃尾平野では、豊かな川の恵みを享受する一方、古来より度重なる水害にも悩まされてきました。江戸時代には、幕府や諸藩によって盛んに治水工事が行われますが、それでも水害を無くすには至らず、さらなる治水事業の推進が明治時代以降も木曽三川流域に暮らす人びとの課題となっていました。

本展示では、ヨハネス・デ・レーケ、片野万右衛門、金森吉次郎、山田省三郎ら濃尾地方の河川改修に尽くした代表的人物たちとともに、近代美濃の治水事業についてご紹介いたします。

2022年度 特集展示

-

-

終了

特集展示

レトロなおもちゃのたまてばこ

2023年1月14日(土)~3月19日(日)

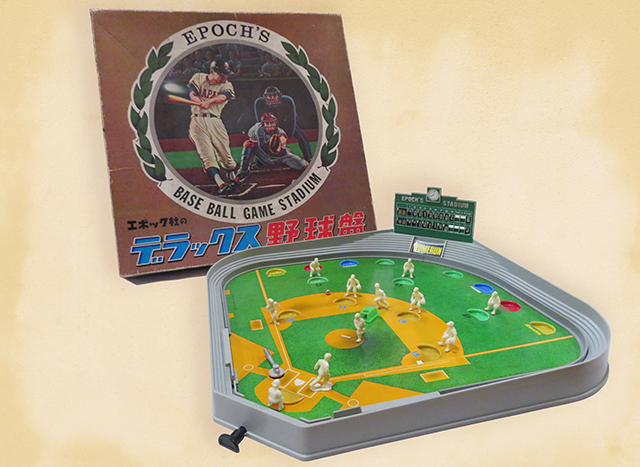

明治中頃以降、それまでの地方色豊かな郷土玩具に代わって、工場で大量生産されるハイカラなおもちゃが流通し始めました。その後玩具産業は、ブリキやゴム、セルロイドなどの新素材、ゼンマイという新動力を取り入れながらめざましく発展し、戦争による低迷期を越えて、輸出産業の花形として、戦後日本経済の立役者となりました。

またプラスチック・ビニールなどへの素材革命は、玩具の大量生産・大量消費を加速させ、 目新しいおもちゃが次々と世の中に送り出されていきました。本展示では、昭和30年代から50年代を中心に、昭和レトロなおもちゃたちをご紹介します。

写真は、野球を題材としたボードゲームです。エポック社が昭和33年(1958)に発売したものが有名で、「消える魔球」や「スラッガー」、「3Dエース」など新機能を追加しながら現在も販売されているシリーズです。展示品は、本体にスタンドが追加されました。

-

-

終了

特集展示

岐阜の

須恵器 2022年11月5日(土)~2023年1月9日(月・祝)

須恵器は古墳時代以降に朝鮮半島から伝わり、日本で焼かれるようになった硬質な土器です。それまでの縄文土器・弥生土器・

土師器 が野焼きや簡単な窯 で焼かれたのとは異なり、須恵器は山の斜面などに本格的な窯を築いて高温で焼かれました。須恵器は古代の集落で日常生活に使われたほか、横穴式古墳の主要な埋葬品にもなり、特殊な形をした装飾須恵器も作られています。現在の岐阜市から各務原市にかけては奈良時代に多数の須恵器の窯が築かれ、全国屈指の

大窯業 地帯でした。今回の特集展示では、古墳、窯跡などからの出土品を通して、岐阜の多様な須恵器の世界をご覧いただきます。

-

-

終了

特集展示

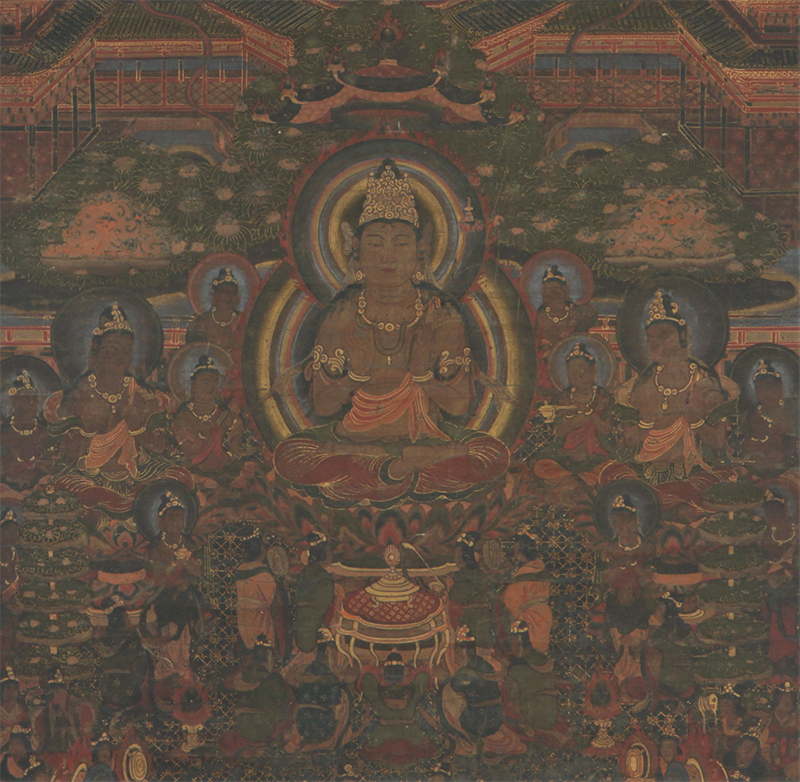

岐阜の仏教絵画

-

-

終了

特集展示

レトロモダンな広告デザイン

2022年6月25日(土)~8月14日(日)

様々な広告デザインが、私達の暮らしと共に歩み、進歩してきました。

商品名や社名、サービスなどをアピールするために、当時ある技術や材料を用い、創意工夫とアイデアを盛り込み、多彩な表現方法を駆使した広告が生み出され、今へと繋がる日本の広告文化を創ってきました。様々な広告アイテムを通じ、現代のデザインにはない魅力をご紹介します。

-

-

終了

特集展示

タイムトラベル~近代の岐阜旅~

2022年4月29日(金・祝)~6月19日(日)

本展示では、当時の絵はがきや観光パンフレットなどから、明治末から昭和初期の岐阜にタイムトラベルした気分で、当時の岐阜旅を楽しんでいただきたいと思います。

写真は大正2年(1913)に建てられた岐阜駅舎です。

この駅舎は元・愛知駅(明治42年[1909]廃止)の駅舎で、明治20年に開設された岐阜駅が現在地に移転する際、移築されました。昭和20年(1945)7月9日夜の岐阜空襲で焼失するまで、岐阜の玄関口として多くの人々に利用されました。

-

-

終了

特集展示

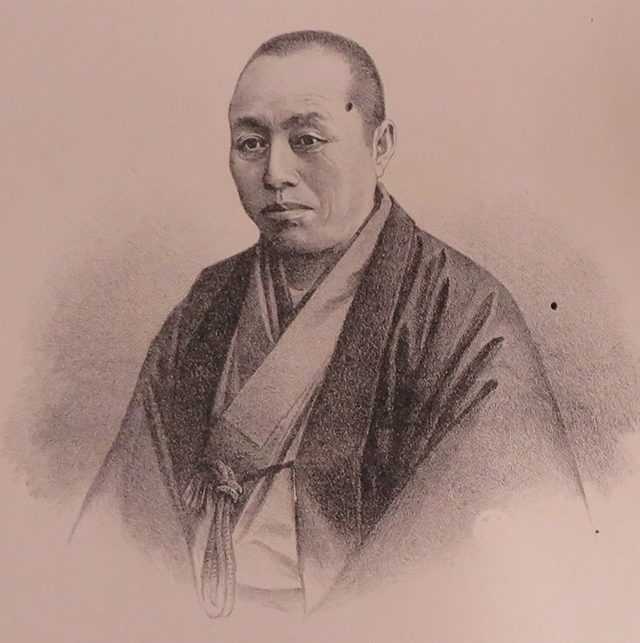

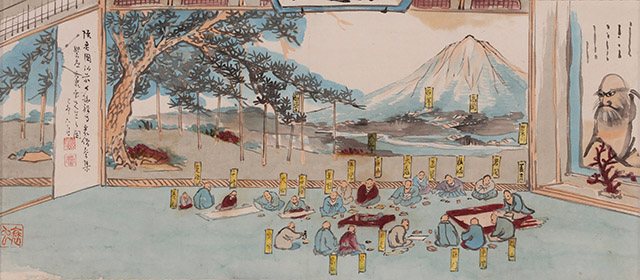

飄逸 の画人蓑虫山人 2022年3月12日(土)~4月24日(日)

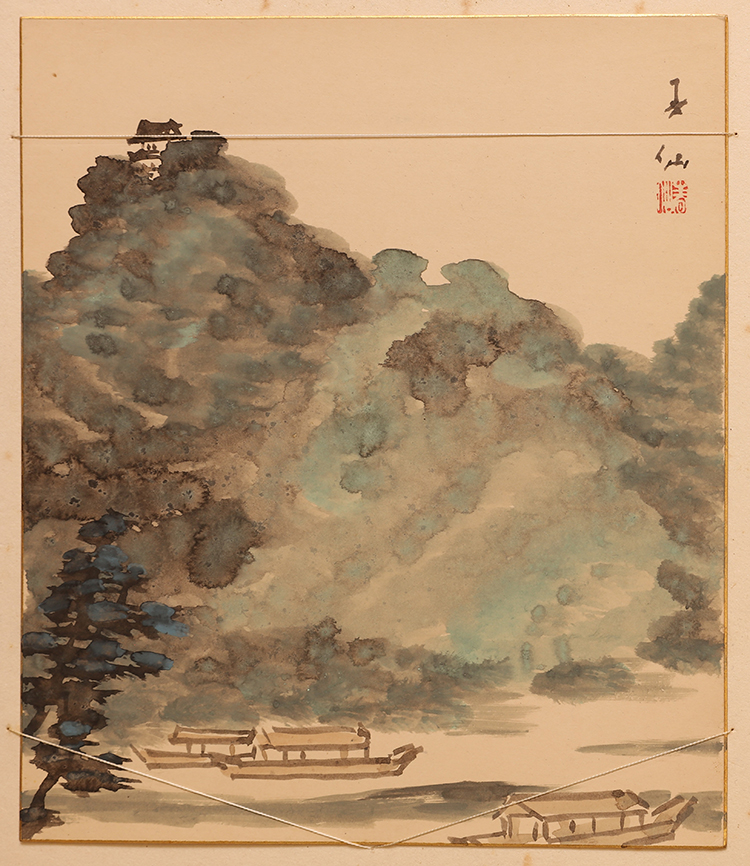

蓑虫山人(1836~1900)は、本名を土岐源吾といい、美濃国安八郡結村に生まれました。嘉永2年(1849)に母が没すると、源吾は14歳にして出郷し、以後、諸国を放浪し、旅は東北を中心に全国六十余州に及びました。その間、21歳のときから「蓑虫」の号を用いています。

蓑虫山人は旅先で多くの作画を行いました。南画を学んだとされますが、その画技は職業画人として成熟の域に達しているとはいえません。むしろ、未成熟であるがゆえの軽妙な“ゆるさ”が魅力といえるでしょう。本展では、歴史博物館が所蔵するコレクションから、蓑虫山人の魅力をお伝えします。

画像(上)は、現在の青森県弘前市にある曹洞宗寺院・長勝寺で蓑虫が作画を行っている様子です。画像(下)は晩年に本巣郡を訪れた時の作品です。蓑虫の作品は、当時の風景を知ることのできる歴史資料としても貴重です。

2021年度 特集展示

-

-

終了

特集展示

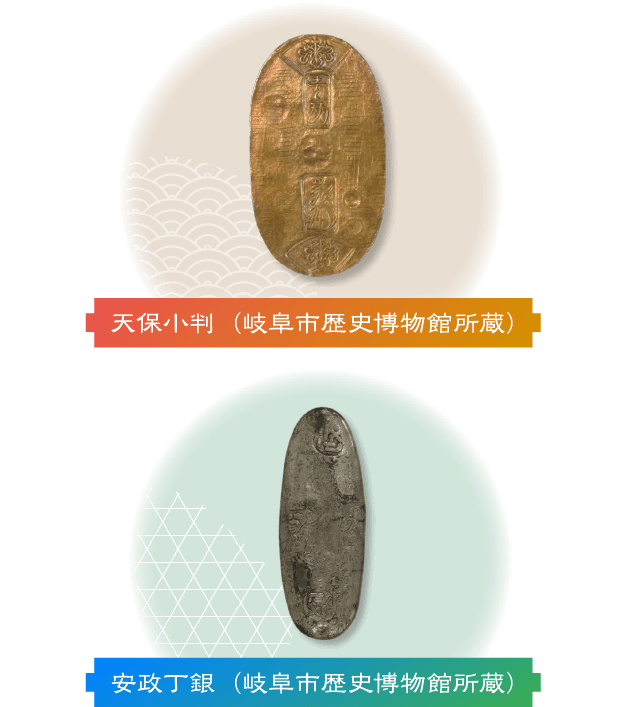

これっていくら?

~江戸時代のお金事情~2022年1月22日(土)~3月6日(日)

江戸時代には金貨・銀貨・銭貨の3種類の貨幣がありました。加えて、大名や商人、お寺などが発行していた紙幣もあり、バリエーション豊かなものでした。今回の展示では、岐阜周辺で使われていた貨幣とともに、家計簿などからお金の使われ方について紹介します。

-

-

終了

特集展示

目指せ!一等賞 ~スポーツの祭典in岐阜~

2021年11月28日(日)~2022年1月16日(日)

令和3年(2021)の夏、日本で2回目となる夏のオリンピックが開催され、テレビ中継を楽しんだ方も多かったのではないでしょうか。

国や民族・宗教を超えてルールや用具などを共有するスポーツは、ヨーロッパ近代の合理主義的な発想によって整備・統一され、日本にも明治時代に伝わりました。陸上競技やボート・野球などの競技が普及し、「部活動」や「運動会」の礎が築かれ、現在まで続くスポーツ大会も徐々に整備されていきました。

岐阜におけるスポーツの大会の歴史について、昭和40年(1965)と平成24年(2012)に開催された2度の岐阜国民体育大会(通称:国体)を中心にご紹介します。

-

-

終了

特集展示

岐阜市の発掘調査から

2021年10月1日(金)~11月23日(火・祝)

茜部本郷B遺跡出土

漆器椀 出土の様子昔の人が生活を営んだ跡を遺跡といいます。現在岐阜市内では、古墳、集落跡、城跡などの遺跡がおよそ280箇所で確認されています。遺跡というと発掘調査を行うイメージがあるかもしれませんが、遺跡はそのすべてが発掘調査されるわけではありません。

遺跡は学術的な調査が行われる場合もありますが、開発などでやむをえず壊されることもあります。このような場合、遺跡の内容を後世に伝えるために発掘調査により遺跡の記録を作成するのです。

本展では、これまでに行われてきた発掘調査の中から、近年の発掘情報を紹介するとともに、発掘作業から報告書が作られるまでの工程もあわせて紹介します。

-

-

終了

特集展示

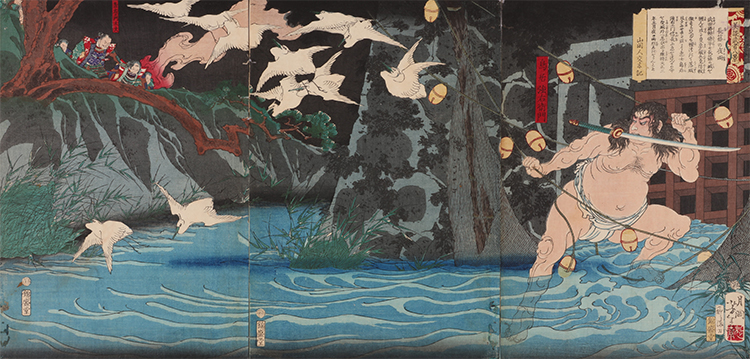

養老物語絵巻

2021年7月31日(土)~8月29日(日)

岐阜市歴史博物館が所蔵する養老物語絵巻をご覧いただきます。養老の滝にまつわる孝子物語に取材した絵巻物で、江戸時代の前~中期ころの制作とみられます。

現在、特別展では謡曲「養老」の装束が展示されています。「養老」は孝子物語をもとに世阿弥が制作した作品です。絵巻物は「養老」とはストーリーが異なりますが(

後 シテの山神はあらわれません)、あわせてご覧いただければ、能の世界観もよりご堪能いただけることでしょう。本巻は多くの絵巻物とは異なり、絵のみで構成されており、

詞書 (絵の説明書き)がありません。孝子物語は文字で説明するまでも無く、それだけ人口に膾炙 していたのでしょう。作者は不詳ですが、画法から土佐派(日本的な画法である大和絵を主体とする流派)を学んだものによると推測されます。

-

-

終了

特集展示

江戸時代の系図ブーム

2021年6月5日(土)~7月25日(日)

「京の着だおれ、江戸の履きだおれ、大坂の食いだおれ」をもじり、「美濃の系図だおれ」という言葉があります。これは、家系や由緒を大切にする美濃の人の気風を示した言葉ですが、こうした言葉が浸透した背景には、

頭分 制という美濃国独特の身分制度があったと考えられます。頭分制とは、

頭百姓 と、その頭百姓にしたがう脇百姓 を区分する身分制度でしたが、江戸時代中期になると、脇百姓が経済的に成長し、脇百姓の中には頭百姓になろうとする者が現れるようになります。そうした中で、自身の由緒を確認しようとする動きが出てきたのです。今回の特集展示では、江戸時代の系図や由緒書に焦点を当て、作成の背景と美濃国の特色に迫ります。

-

-

終了

特集展示

美濃の刀装具 美濃彫

2021年4月10日(土)~5月30日(日)

歴博のコレクションのなかから、「美濃彫」をご覧いただきます。

刀を納める拵(こしら)えには、鐔(つば)や目貫(めぬき)、笄(こうがい)といった小道具(刀装具)が付属しています。江戸時代、美濃を中心に「美濃彫」と呼ばれる刀装具が作られました。赤銅を深く彫り下げた黒地に、秋草や虫のモチーフが好んで描かれ、金の装飾がほどこされています。華美ながらも、物悲しい雰囲気を感じさせる作品が多いことも特徴のひとつです。刀を差すと決して目立つ存在ではありませんが、技巧を凝らした刀装具は、武士のダンディズムのあらわれといえるでしょう。

2019年度 特集展示

-

終了

特別展

川端康成と東山魁夷 美と文学の森 第2会場

2019年4月5日(金)~5月26日(日)

-

終了

特集展示

市制130周年記念 岐阜のまちなみ今昔~明治から令和へ~

2019年6月7日(金)~7月15日(月・祝)

-

終了

特集展示

岐阜市の古墳

2019年7月20日(土)~9月23日(月・祝)