- HOME

- 所蔵作品紹介

- その他収蔵作品

その他収蔵作品

主な所蔵作品の紹介

-

「 裸婦素描 」 加山又造 作

作品解説

「 裸婦素描 」 加山又造 作

- 号 数

- 51.5cm×70.5cm

- 制作年

- 制作年不詳

- 形 態

- 紙本、額装

日本画団体創画会を中心に活躍し、古典的なあらゆる技法を駆使し自らの世界の中で琳派手法を再生させた日本画家、加山又造の裸婦素描。キュビズムを意識した初期の動物画、中国北宋の山水画に私淑して描いた水墨シリーズと並び加山又造の代表作に数えられる裸婦シリーズの中の貴重な素描。

山本丘人に師事し、創造美術に出品し始めた頃、加藤栄三とも交流を持ち、多摩美術大学、東京芸術大学教授を歴任。2003年文化勲章を受章 -

「 瀑 」 山本丘人 作

作品解説

「 瀑 」 山本丘人 作

- 号 数

- 38.8cm×52.2cm

- 制作年

- 制作年不詳

- 形 態

- 紙本彩色、額装

初期の大和絵のような抒情的な作風に比べ、剛健で力強い漢画的な描線で描かれていることから、1950年代の作品と推測できる。日展の閉鎖的な権威主義への批判から生まれた創造美術を加藤栄三とともに立ち上げ、日本画壇に新風を巻き起こした。

1944年東京芸術大学助教授、1947年女子美術大学教授、1977年文化勲章受章、文化功労者顕彰 -

「 紅白梅 」 守屋多々志 作

作品解説

「 紅白梅 」 守屋多々志 作

- 号 数

- 42.2cm×52.3cm

- 制作年

- 制作年不詳

- 形 態

- 紙本彩色、額装

日本美術院を中心に活躍し多くの歴史画の名作を描いてきた大垣市出身の日本画家、守屋多々志が描いた静物画。師:前田青邨譲りの構成力と情緒的な色彩で描かれた秀逸の1点である。

1974年愛知県立芸術大学日本画科教授。1984年ローマ教皇庁より聖シルベストロ教皇騎士団勲章受章。2001年文化勲章受章 -

「 早春 」 杉山 寧 作

作品解説

「 早春 」 杉山 寧 作

- 号 数

- 41.6cm×57.7cm

- 制作年

- 制作年不詳

- 形 態

- 紙本彩色、額装(共箱あり)

日展を中心に活躍した日本画家、杉山寧の初期の花鳥画。情緒的ではなく冷静に対象物をとらえて表現する杉山寧の知的な一面が見える花鳥画である。たとう箱に共箱が収納されており、掛軸を額装に仕立て直した跡がうかがえる。1974年文化勲章を受章

-

「水之都」 速水 御舟 作

作品解説

「水之都」 速水 御舟 作

- 号 数

- 20号変(49.5cm×68.7cm)

- 制作年

- 1931(昭和6)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

近代日本画壇の中で伝統を継承しながらも革新的な作風を試みた日本画家で知られる速水御舟の晩年の名作。

大正の初め原三渓の援助を受け、京都南禅寺永観堂で絵の勉強に打ち込み、後に日本美術院(院展)を舞台に活躍した日本画壇の巨匠:速水御舟が1930年(昭和5)にヨーロッパやエジプトを巡遊し、帰国した翌年に描いた作品であることが見受けられる。 -

「 桃之図 」 福田平八郎 作

作品解説

「 桃之図 」 福田平八郎 作

- 号 数

- 38.5cm×51.0cm

- 制作年

- 制作年不詳

- 形 態

- 紙本彩色、額装

日展を中心に活躍した日本画家、福田平八郎の静物画。自然を緻密に描き帝展(現日展)で評価されるも、精密描写に限界を感じ、後に感覚的写実主義に活路を見い出し、色彩感覚で表現する新しい日本画のスタイルを確立。

京都絵画専門学校(現京都市立芸術大学)卒業。加藤東一の師:山口蓬春とともに六潮会に参加。1936年京都市立芸術大学教授。1947年帝国芸術院会員。1961年文化勲章受章、文化功労者 -

「 花と蝶 」 片岡球子 作

作品解説

「 花と蝶 」 片岡球子 作

- 号 数

- 49.5cm×34.6cm

- 制作年

- 1971(昭和46)頃

- 形 態

- 紙本彩色、額装

日本美術院を中心に活躍し日本のフォービズムと称された日本画家、片岡球子の50歳代に描いた貴重な花鳥画。ライフワークである「面構えシリーズ」は歴史上の人物を独自の手法で描き日本をはじめ海外でも高く評価された。

1966年愛知県立芸術大学日本画科主任教授(1973年より客員教授)。

1976年秋の叙勲で勲三等瑞宝章受章。1982年日本芸術院会員就任。

1989年文化勲章受章。1990年藤沢市名誉市民 -

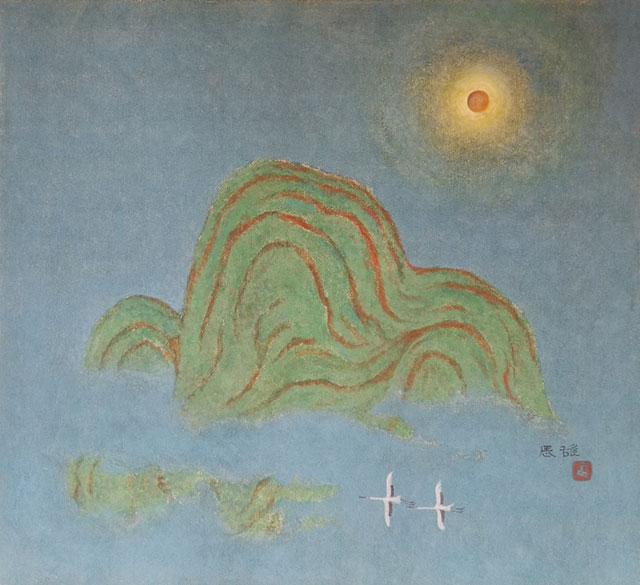

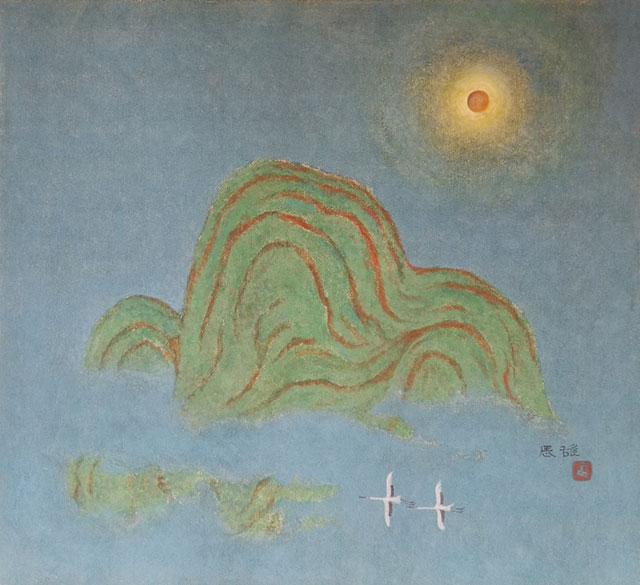

「 蓬莱 」 高山辰雄 作

作品解説

「 蓬莱 」 高山辰雄 作

- 号 数

- 66.0cm×72.3cm

- 制作年

- 制作年不詳

- 形 態

- 絹本彩色、額装

日展を中心に活躍した日本画家、高山辰雄が中国の神仙思想の説かれる蓬莱山を題材に仙人が住むといわれた古代中国の仙境を描いたもので、高山の学識と精神性の高さがうかがえる一品。

東京美術学校(現東京芸術大学)卒業後、松岡映丘に師事。加藤栄三、東一とも交流があり平山郁夫、東山魁夷、加山又造、杉山寧とならび日本画五山の一人に数えられた昭和を代表する日本画家。 1964年芸術選奨文部大臣賞。1972年日本芸術院会員。1982年文化勲章受章 -

「 層巒秋粧 」 下保 昭 作

作品解説

「 層巒秋粧 」 下保 昭 作

- 号 数

- 45.5cm×60.5cm

- 制作年

- 制作年不詳

- 形 態

- 紙本彩色、額装

日展を舞台に活躍し、加藤東一ゆかりの日本画家でもある下保昭が好んだ日本の風土を題材にした風景画。芸術選奨文部大臣賞受賞を受賞した後、日展を脱会し水墨画に専念。中国の壮大な自然を題材にした水墨画から日本の風土を霊的なものの表現として解釈した独自の水墨画を完成させ国際的に高く評価された。

-

「 宵春 」 加倉井和夫 作

作品解説

「 宵春 」 加倉井和夫 作

- 号 数

- 181.8cm×227.3cm

- 制作年

- 1979(昭和54)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

日本芸術院会員で日展常務理事を務めた日本画家:加倉井和夫の芸術院賞を受賞する前年に発表された作品。花鳥・風景画を得意とした加倉井和夫らしい詩的で清爽な作品

-

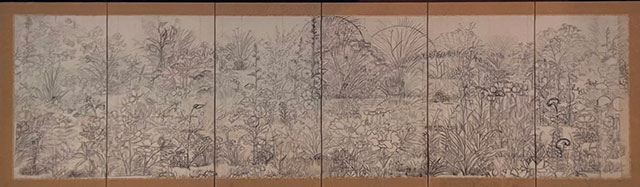

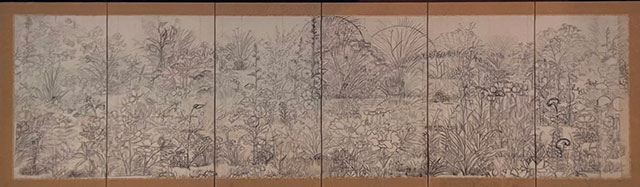

「草花図(緞帳下絵)」前田青邨 作

作品解説

「 草花図(緞帳下絵) 」 前田青邨 作

- 号 数

- 75.0cm×281.0cm

- 制作年

- 1951(昭和26)

- 形 態

- 紙本、屛風(六曲一隻)

岐阜県中津川市出身の前田青邨の緞帳の下絵。線描を中心とした端正な画面作りは下絵でも抜かりなく表現されている。