- HOME

- 所蔵作品紹介

- 加藤東一 本画

加藤東一 本画

主な所蔵作品の紹介

-

「 みつばと蛤 」

作品解説

「 みつばと蛤 」 加藤東一 作

- 号 数

- 29.8cm×42.0cm

- 制作年

- 1941(昭和16)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

東京美術学校受験のための素描。1940年(昭和15)12月、東京美術学校受験のため家出のようにして上京。入試までの数カ月の間、懸命に受験に備え打ち込んだ跡がうかがえる。

-

「 夏の小さなものたち 」

作品解説

「 夏の小さなものたち 」 加藤東一 作

- 号 数

- 42.0cm×66.5cm

- 制作年

- 1941(昭和16)

- 形 態

- 紙本彩色、軸装

東京美術学校予科制作。1941年(昭和16)、東一は東京美術学校へ入学した。しかし、時局は太平洋戦争に向かっており、明日にでも赤紙を受けて戦地へ赴かなければいけないという不安の中で描いた作品。

東一の生涯のテーマとなった『死との対峙』はこの頃から始まっていた。 -

「 栗 」

作品解説

「 栗 」 加藤東一 作

- 号 数

- 42.0cm×66.5cm

- 制作年

- 1941(昭和16)

- 形 態

- 紙本彩色、軸装

東京美術学校予科制作。1941年(昭和16)、東一は東京美術学校へ入学した。しかし、時局は太平洋戦争に向かっており、明日にでも赤紙を受けて戦地へ赴かなければいけないという不安の中で描いた作品。

東一の生涯のテーマとなった『死との対峙』はこの頃から始まっていた。 -

「 青柿 」

作品解説

「 青柿 」 加藤東一 作

- 号 数

- 42.0cm×66.5cm

- 制作年

- 1941(昭和16)

- 形 態

- 紙本彩色、軸装

東京美術学校予科制作。1941年(昭和16)、東一は東京美術学校へ入学した。しかし、時局は太平洋戦争に向かっており、明日にでも赤紙を受けて戦地へ赴かなければいけないという不安の中で描いた作品。

東一の生涯のテーマとなった『死との対峙』はこの頃から始まっていた。 -

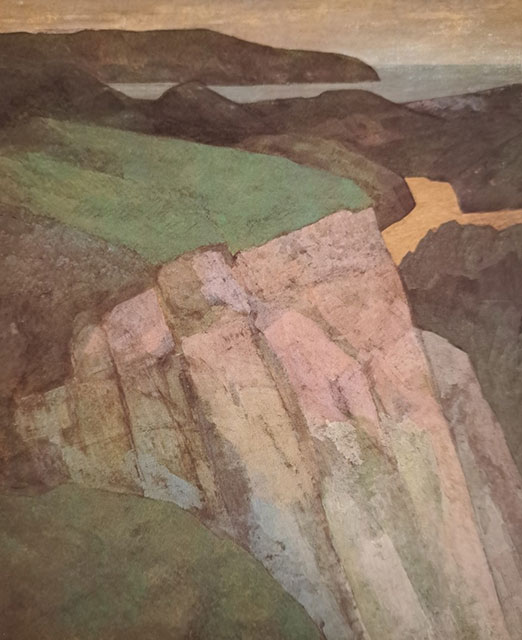

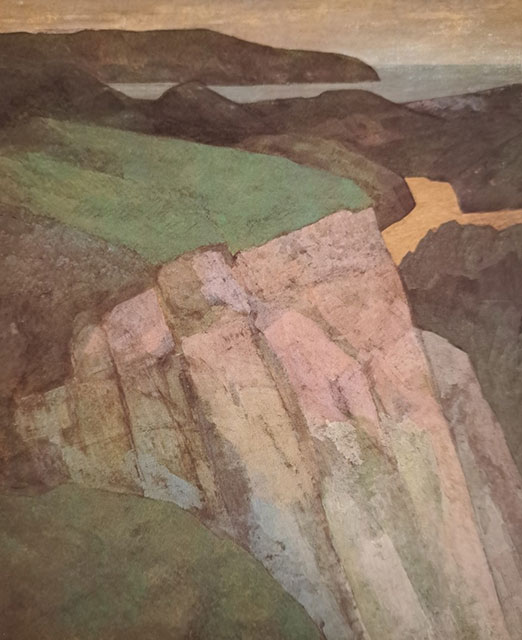

「 崖 」

作品解説

「 崖 」 加藤東一 作

- 号 数

- 210.0cm×175.0cm

- 制作年

- 1954(昭和29)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

千葉県銚子の近くの黒生の風景を題材に第10回日展に出展した作品。1950年代の東一は立体と平面を融合させた明快で量感を感じる、スケールある空間の絵画を発表していく。本作品も整理された形態から生み出された広大な風景の中に生命力を感じる。

-

「 雪空の陽 」

作品解説

「 雪空の陽 」 加藤東一 作

- 号 数

- 72.4cm×90.5cm

- 制作年

- 1979(昭和54)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

銀座の画廊企画展「日本の四季 加藤東一展」に出展。題材は岐阜金華山の雪景色

-

「 達陀 」

作品解説

「 達陀 」 加藤東一 作

- 号 数

- 183.0cm×206.0cm

- 制作年

- 1984(昭和59)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

奈良二月堂のお水取りに取材して描いた作品。第8回改組日展に出展した「女人」を境に人間の業を強く意識した作品が続き、やがておどろおどろしい作風から「火のシリーズ」と呼ばれる作品群を生んでいく。

本作は改組第16回日展に出展 -

「 砂丘 」

作品解説

「 砂丘 」 加藤東一 作

- 号 数

- 142.0cm×202.0cm

- 制作年

- 1955(昭和30)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

鳥取の大砂丘。東一は砂丘について「何一つ他の物を持たない中で、砂丘は絶えず変化し生きています。その砂丘の生命の悲しさを色と形だけで表現したかった。」と語っている。

第11回日展に出展し特選、白寿賞を受賞 -

「 生(いのち) 」

作品解説

「 生(いのち) 」 加藤東一 作

- 号 数

- 170.0cm×203.0cm

- 制作年

- 1987(昭和62)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

横浜三溪園の大きな池での取材。東一は「鯉は池の主のような存在ですが、もろもろの生物との共存によって生きています。そんな感じを意識した作品です。」と語っている。改組第19回日展出展作

-

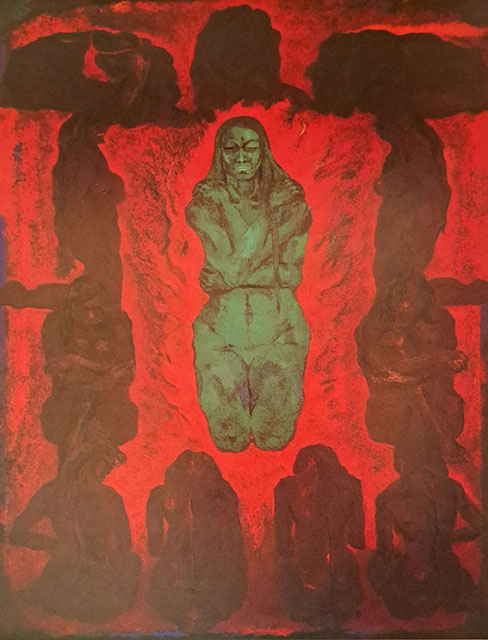

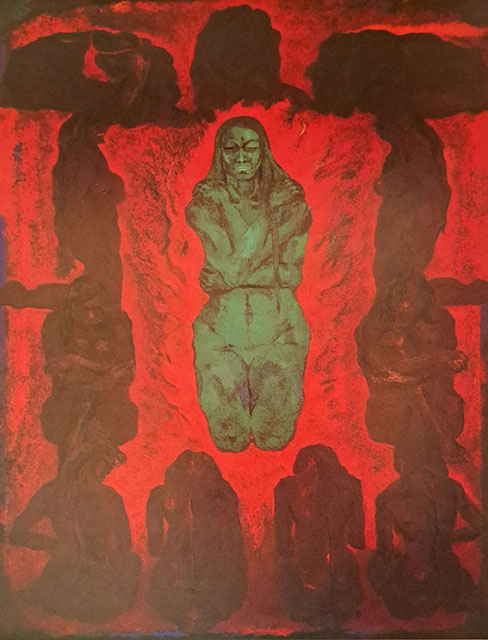

「 女人 」

作品解説

「 女人 」 加藤東一 作

- 号 数

- 233.5cm×172.7cm

- 制作年

- 1976(昭和51)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

東一は兄、栄三の死を見つめながら描き続けることによって、次第に生ある人間の心の奥底に潜む“業”を直視していく。第8回改組日展に出展。日本芸術院賞を受賞

-

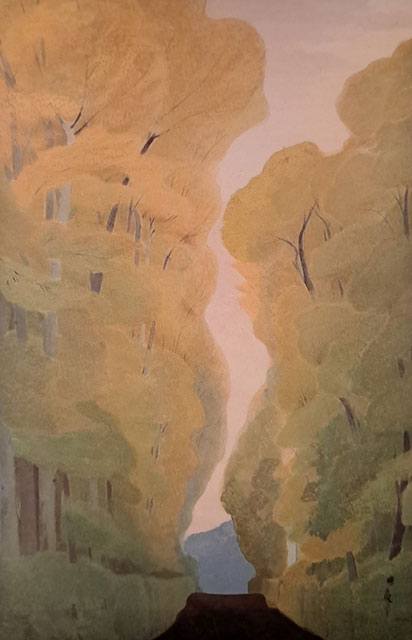

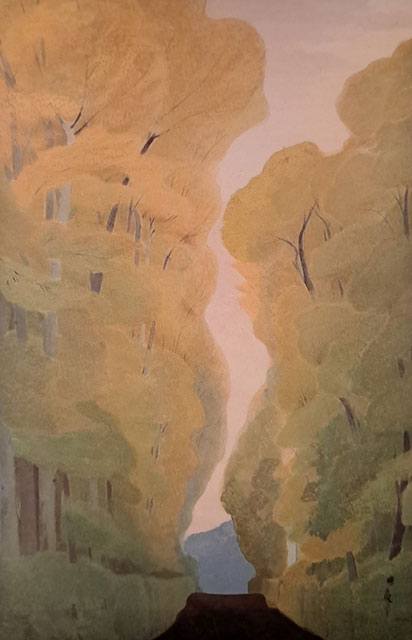

「 並木道 」

作品解説

「 並木道 」 加藤東一 作

- 号 数

- 209.0cm×134.0cm

- 制作年

- 1949(昭和24)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

東一はこの頃東京都中野区上高田に一戸を構えていた。江古田の方に欅並木があり、その向き合う欅並木が煙のように見え、立ち上がる煙のような空間が面白くて題材に選んだようである。第5回日展に出展。作家として新たな境地を見せた記念の作品

-

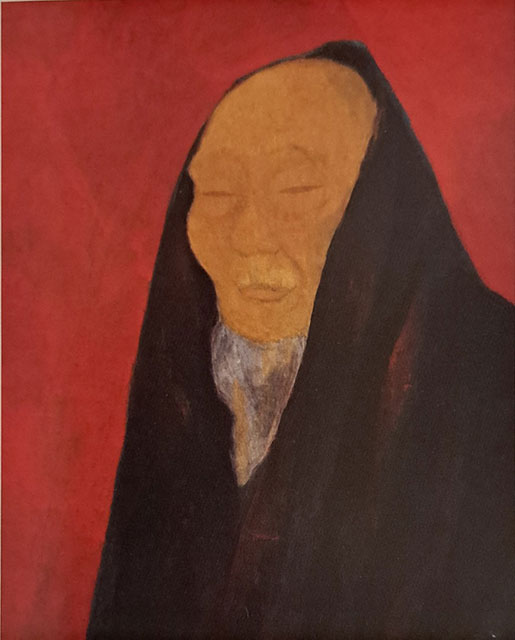

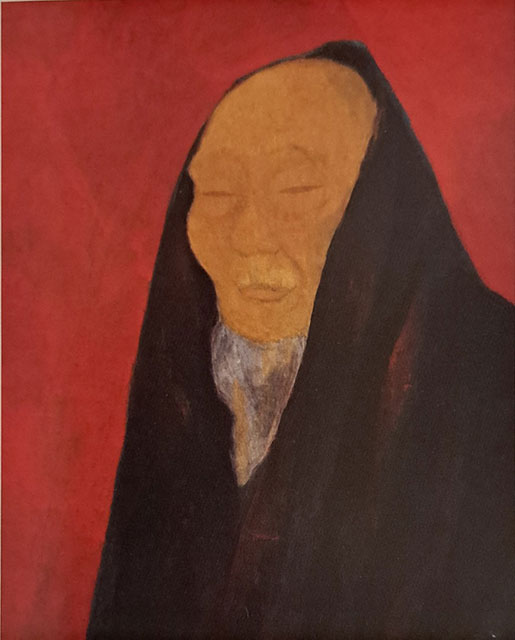

「 父の肖像 」

作品解説

「 父の肖像 」 加藤東一 作

- 号 数

- 55.8cm×46.5cm

- 制作年

- 1946(昭和21)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

東京美術学校予科時代の制作。美術学校改組後に赴任した小林古径、山本丘人から指導を受ける。

この年、母ためが、老衰のため死去 -

「 風雪 」

作品解説

「 風雪 」 加藤東一 作

- 号 数

- 65.0cm×93.0cm

- 制作年

- 1988(昭和63)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

題材は岐阜県本巣市根尾村の淡墨桜。花ではなく老樹の限りない命の尊厳である木霊を描こうとしたもの。

松音会に出展。改組第20回日展出品作「歴」の連作になる作品 -

「 麦秋 」

作品解説

「 麦秋 」 加藤東一 作

- 号 数

- 88.0cm×108.5cm

- 制作年

- 1941(昭和16)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

東京美術学校予科時代の制作。いつ軍隊に招集されるか分からない時代、切迫感に駆られがむしゃらに制作していたころの作品

-

「 黙 」

作品解説

「 黙 」 加藤東一 作

- 号 数

- 173.0cm×216.0cm

- 制作年

- 1989(平成元)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

第21回改組日展に出展。古より動くこと無くこの大地に存在した一つの岩を描いた作品。1987年から1990年まで、作者は「生(いのち)」「暦」「黙」「はてなき命」といった「永遠の生命」ともいうべき精神の奥底を求めるシリーズの作品を発表。その中の一作で東一芸術の神髄を見る作品である。

-

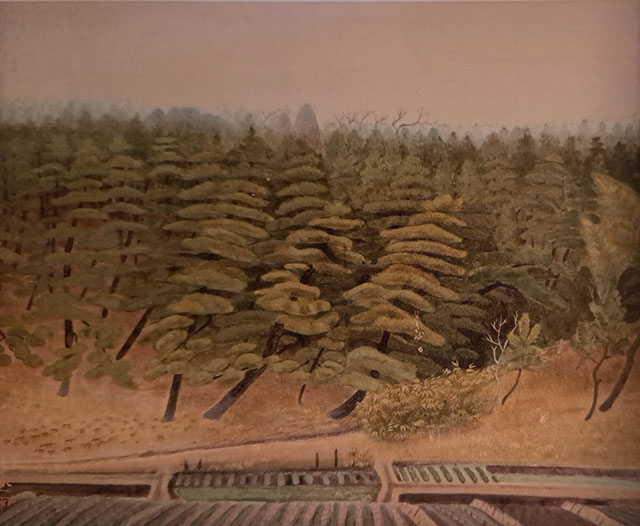

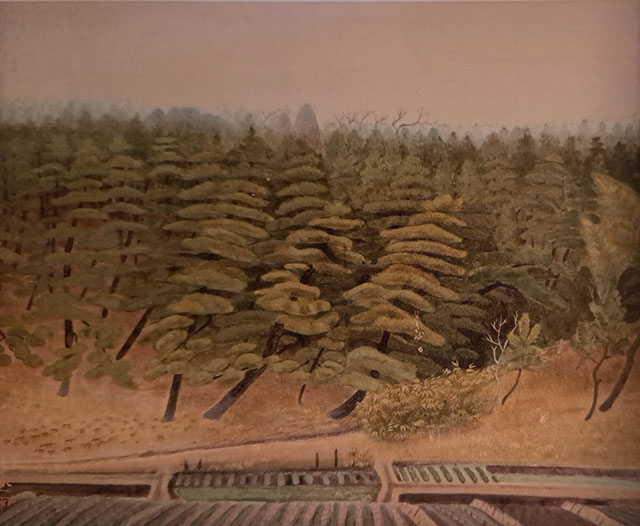

「 白暮習作 」

作品解説

「 白暮習作 」 加藤東一 作

- 号 数

- 63.5cm×81.5cm

- 制作年

- 1947(昭和22)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

第3回日展に出展し、初入選となった「白暮」の習作。千葉県幕張、小松山の風景で黒松の茂る丘を描いた。

-

「 海老 」

作品解説

「 海老 」 加藤東一 作

- 号 数

- 45.5cm×53.0cm

- 制作年

- 1975(昭和50)

- 形 態

- 紙本彩色、額装

第8回日展に審査員として「雷神」を出展した後の11月、芳樹会第六回展に出展した作品。何枚か描かれた海老の作品の中でも秀逸の1点